世界中の人々のご縁を繋ぎ、

笑顔と感動を与え続ける

コミュニケーションデザイナー

中本真吾です。

今日は意見広告について・・・・

通常、広告というのは、

商品を紹介したり・・・

イベントの告知をしたり・・・

会社の歴史を紹介したり・・・

色々とありますが、

意見広告とは、

大きな広告スペースを使って、

社会や制度など、公に対する広告主の主張を

「意見」として告知する広告です。

テレビ・ラジオCMを使って行われることは、

非常に少なく、

多くは新聞の1面を使って行われています。

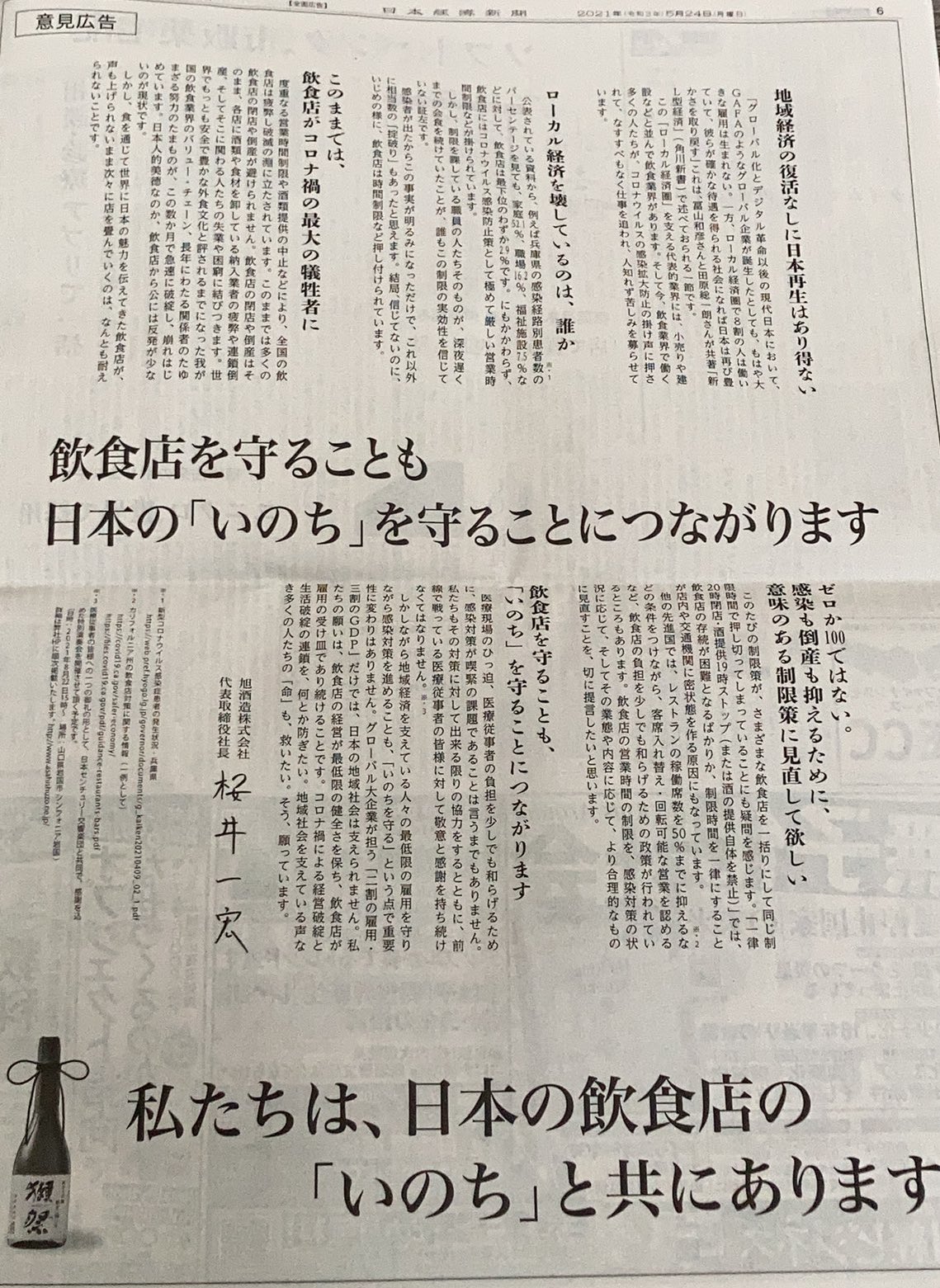

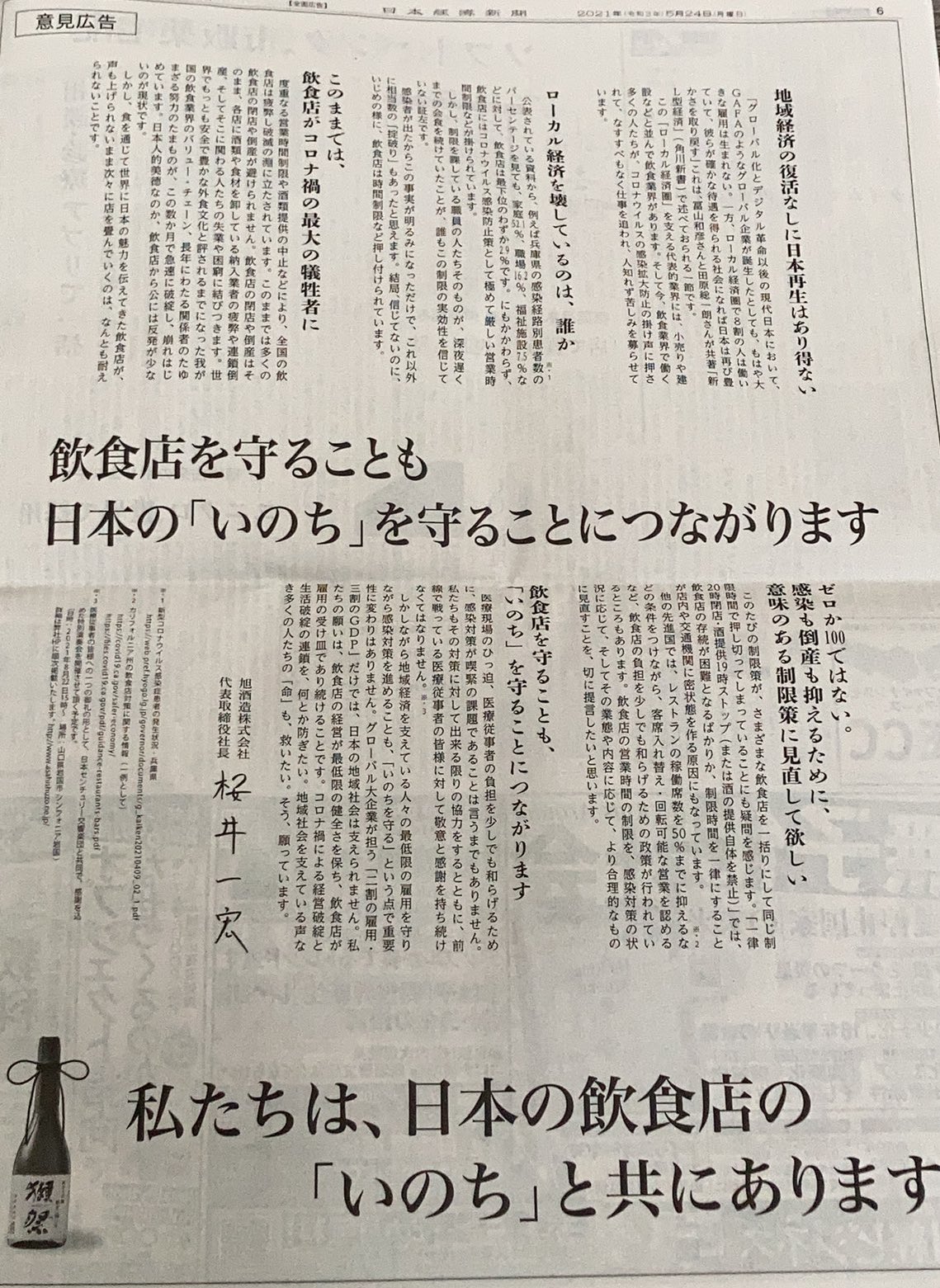

今回ご紹介するのは

広島県のお隣の山口県の

獺祭を販売している、

旭酒造さんが日経新聞に出した「意見広告」

今の世の中に対する意見。

政策に対する意見。

ビシビシ伝わってきます!

「このままでは、

飲食店はコロナ禍の最大の犠牲者に」

最後の

【私たちは、日本の飲食店の「いのち」と共にあります。】

泣きますね〜😭😭😭。

ダウンロードはこちらから

全文は最後のご紹介しています。

これは、飲食店が個人的にやると、

反響が少し薄いですが、

獺祭を作っている、旭酒造さんがあることが、

共感を生むんです。

旭酒造さんの意見広告を

他の酒造メーカーもSNSで拡散しています。

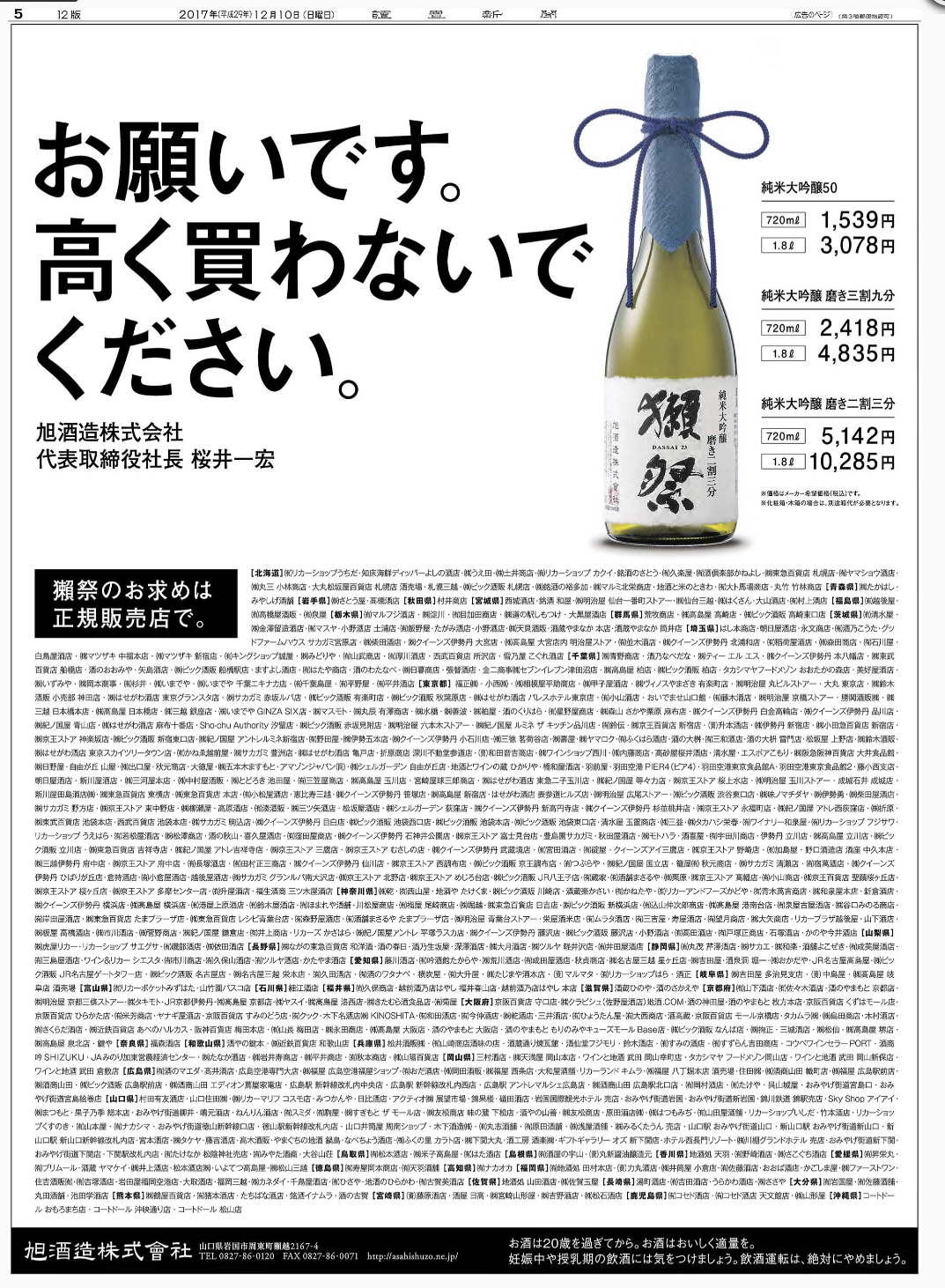

また、旭酒造さんは、以前

獺祭がネットで高値で取引をされている時、

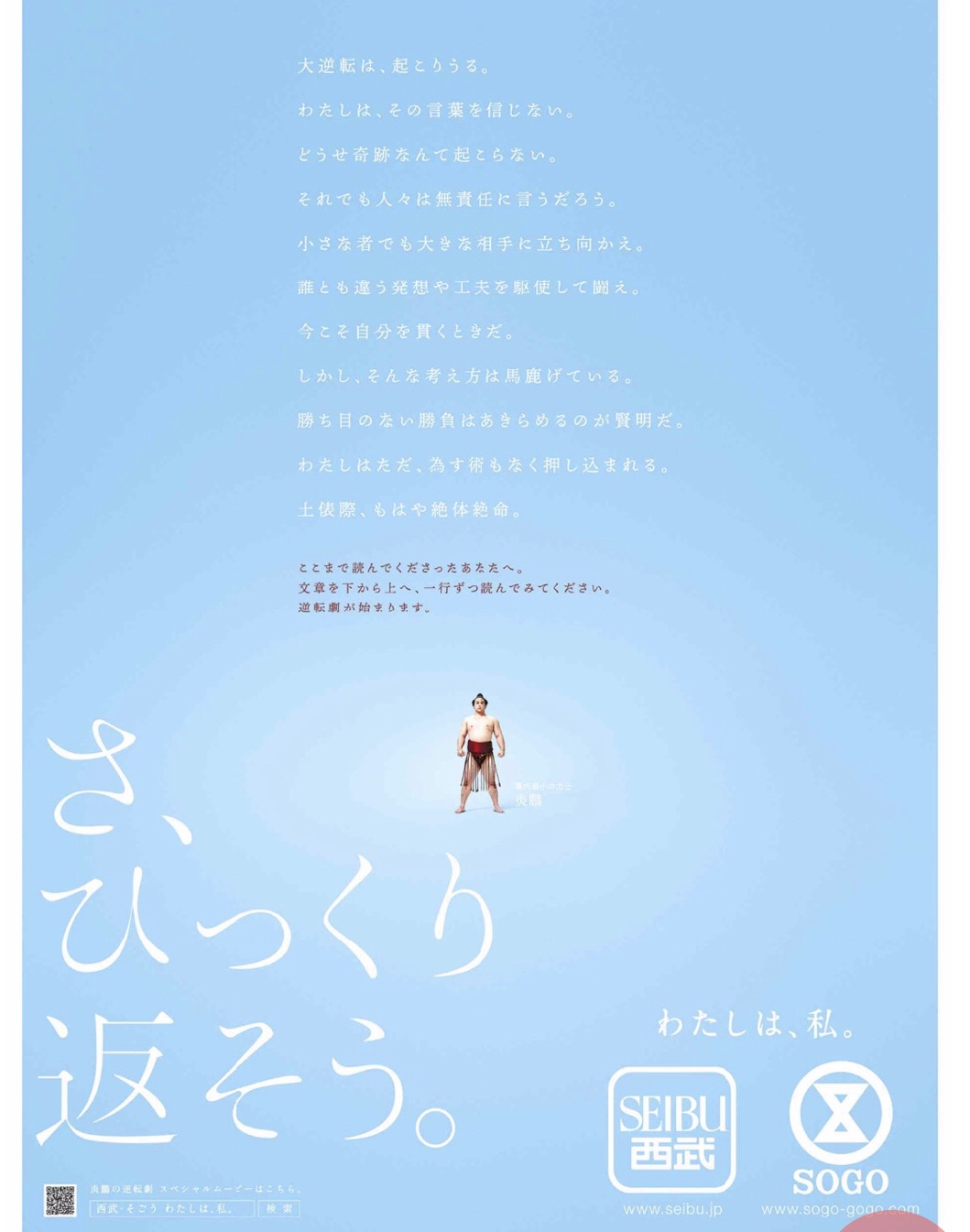

こんな新聞広告を出しました。

ドーンと「お願いです。高く買わないでください。」

正規の小売価格と

正規の販売店約630店の紹介。

値段を見て、

「え〜獺祭安いじゃん!」と

思った方も当時いらっしゃったのではないでしょうか?

広島県を見ると知っているお店も出ています。

獺祭は有名になりましたが、

それは、販売店や飲食店さんを

本当に大事にされているからだからと思います。

今回の獺祭の意見広告

【私たちは、日本の飲食店の「いのち」と共にあります。】

この言葉にジーンときた飲食店さんも多いと思います。

広告には力がある!

だから広告は面白い!

ワオー!

今日はこの辺で・・・・

日経新聞で5月24日に意見広告を出します

飲食店を守ることも

日本の「いのち」を守ること

【地域経済の復活なしに日本再生はあり得ない】

「グローバル化とデジタル革命以後の現代日本において、GAFAのようなグローバル企業が誕生したとしても、もはや大きな雇用は生まれない。一方、ローカル経済圏で8割の人は働いていて、彼らが確かな待遇を得られる社会になれば日本は再び豊かさを取り戻す」

これは、冨山和彦さんと田原総一朗さんが共著「新L型経済」(角川新書)で述べておられる一節です。

この「ローカル経済圏」を支える代表的業界には、小売りや建設などと並んで飲食業界があります。そして今、飲食業界で働く多くの人たちが、コロナウイルスの感染拡大防止の掛け声に押されて、なすすべもなく仕事を追われ、人知れず苦しみを募らせています。

【ローカル経済を壊しているのは、誰か】

公表されている資料から、例えば兵庫県の感染経路別患者数※1のパーセンテージを見ても、家庭52.1%、職場16.2%、福祉施設7.5%などに対して、飲食店は最下位のわずか2.9%です。にもかかわらず、飲食店にはコロナウイルス感染防止策として極めて厳しい営業時間制限などが掛けられています。

しかし、制限を課している職員の人たちそのものが、深夜遅くまでの会食を続けていたことが、誰もこの制限の実効性を信じていない証左です。

感染者が出たからこの事実が明るみになっただけで、これ以外に相当数の「掟破り」もあったと思えます。結局、信じてないのに、いじめの様に、飲食店は時間制限など押し付けられる。

【このままでは、飲食店がコロナ禍の最大の犠牲者に】

度重なる営業時間制限や酒類提供の中止などにより、全国の飲食店は疲弊し破滅の淵に立たされています。このままでは多くの飲食店の閉店や倒産が避けられません。飲食店の閉店や倒産はそのまま、各店に酒類や食材を卸している納入業者の疲弊や連鎖倒産、そしてそこに関わる人たちの失業や困窮に結びつきます。世界でもっとも安全で豊かな外食文化と評されるまでになったわが国の飲食業界のバリュー・チェーン、長年にわたる関係者のたゆまざる努力のたまものが、この数か月で急速に破綻し、崩れはじめています。

日本人的美徳なのか、飲食店から公には反発が少ないのが現状です。しかし、食を通じて世界に日本の魅力を伝えてきた飲食店が、声も上げられないまま次々に店を畳んでいくのは、なんとも耐えられないことです。

【ゼロか100ではない。感染も倒産も抑えるために、意味のある制限策に見直して欲しい】

このたびの制限策が、さまざまな飲食店を一括りにして同じ制限時間で押し切ってしまっていることにも疑問を感じます。「一律20時閉店・酒提供19時ストップ(または酒の提供自体を禁止)」では、飲食店の存続が困難となるばかりか、制限時間を一律にすることが店内や交通機関に密状態を作る原因にもなっています。他の先進国では、レストランの稼働席数を50%までに抑えるなど※2の条件をつけながら、客席入れ替え・回転可能な営業を認めるなど、飲食店の負担をすこしでも和らげるための政策が行われているところもあります。飲食店の営業時間の制限を、感染対策の状況に応じて、そしてその業態や内容に応じて、より合理的なものに見直すことを、切に提言したいと思います。

【飲食店を守ることも、「いのち」を守ることにつながります】

医療現場のひっ迫、医療従事者の負担を少しでも和らげるために、感染対策が喫緊の課題であることは言うまでもありません。私たちもその対策に対して出来る限りの協力をするとともに、前線で戦っている医療従事者の皆様に対して敬意と感謝を持ち続けなくてはなりません。※3

しかしながら地域経済を支えている人々の最低限の雇用を守りながら感染対策を進めることも、「いのちを守る」という点で重要性に変わりはありません。グローバル大企業が担う「二割の雇用・三割のGDP」だけでは、日本の地域社会は支えられません。私たちの願いは、飲食店の経営が最低限の健全さを保ち、飲食店が雇用の受け皿であり続けることです。コロナ禍による経営破綻と生活破綻の連鎖を、何とか防ぎたい。地域社会を支えている声なき多くの人たちの「命」も、救いたい。そう、願っています。

私たちは、日本の飲食店の「いのち」と共にあります。